우리는 존재 자체가 반전이라구요?! ― 김영하의 '거울에 대한 명상'

페이지 정보

작성자 악어새 댓글 1건 작성일 16-06-22 17:18본문

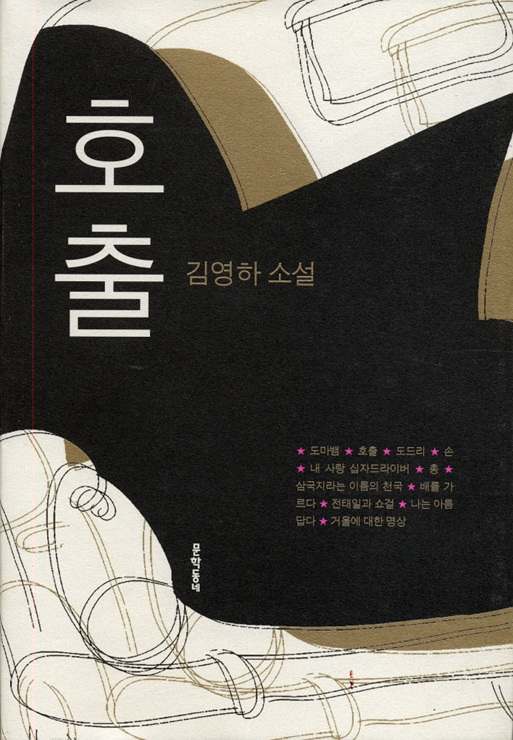

수록단편 <거울에 대한 명상>

김영하, 문학동네, 1997

*반전에 대한 직접적 언급 있습니다!

얼마 전 한참 흥행 중인 영화 <아가씨>를 봤다. 주위에서는 호불호가 갈리는 영화였기에 기대 반 걱정 반으로 티켓을 예매하고 영화관에 들어섰다. 영화관에 들어가자마자 가장 놀란 점은 남자 관객이 많다는 점이었다. <대니쉬걸>이나 <캐롤>을 볼 때의 분위기를 상상했던 나에게는 아주 의외의 일이었다. 나는 편견이 가득한 사람이었기 때문에 조금 더 불안해졌고 그렇게 영화가 시작되었다. 영화에 대해서는 아마 다양한 생각을 가질 수 있겠지만, 개인적으로 영화를 다 보고 난 후에 감상을 단 한마디로 표현하자면 '음, 좋기도 하고 싫기도 하군.' 이었다. 너무 당연한소리처럼 들릴지 모르겠지만, 김영하의 <거울에 대한 명상>을 읽은 후의 개인적인 평가 역시 이와 비슷했다.

김영하의 <거울에 대한 명상>은 트렁크에 갇힌 두 사람의 이야기로 시작한다. 불륜 관계의 가희와 '나'는 충동에 이끌려 강가에 버려진 채 세워져 있는 차의 트렁크 안으로 들어가고, 그 트렁크의 문이 닫히면서 꼼짝없이 갇힌 신세가 되고 만다. 둘이 눕기엔 좁아서 움직이기조차 힘든 트렁크 안에서, 둘은 생의 마지막이 될지도 모르는 섹스를 하며 처음으로 '긴 이야기'를 나눈다.

가희로 부터 '형'이라고 불리는 '나'는 이미지에 매우 신경을 쓰는 사람으로 트렁크 속에 갇혀서도 신영복 선생의 <감옥으로부터의 사색>을 이야기하는 남자이다. 그는 가희의 친구인 성현과 결혼한 유부남이지만 결혼 후에도 가희와의 만남을 지속해오며 줄곧 성현을 상수도, 가희를 하수도에 비유한다.

아내가 상수도라면 그녀는 하수도였다. 아내가 내게 깨끗한 물을 제공해주는 존재라면 가희는 그 물이 거쳐 내려가는 배출구였다. 누구도 하수구엔 관심이 없다. 막히기 전까지는 말이다. (264p)

(성현에 대해 생각하며) 아. 그러고 보면 그녀는 얼마나 아름다웠나. 지리산 장터목 산장에서 새벽밥을 짓던 그녀는 지리산 안개의 현신 같지 않았던가. (271p)

(가희에 대해 생각하며) 어둠이다. 죽음이다. 파멸이다. 끝이다. 죽어라, 카르멘이여. 너 요부여. (272p)

화자인 '나'의 입장에서 성녀와 창녀의 이분법으로 갈려진 두 여자는 지속적으로 창녀와 성녀의 이미지로서 소비된다. 심지어 트렁크 속에서도 '나'는 계속 집에서 기다리고 있는 천사 같은 성현과, 지금 자신을 이 상황으로 떨어트린 요부 가희를 비교한다. 그러나 트렁크의 문은 열릴 생각이 없고 마침내 (그의 표현대로라면) 실존이 위협받는 순간, 가희는 보란 듯이 '나'를 비웃으며 말한다.

형이 절 그렇게 만들었을 따름이죠. 형을 만나지 않을 때면 난 언제나 재치가 넘치고 유머도 있었거든요. 그런데 형만 만나면 말이 안 돼요. 아니 별로 하고 싶지 않았고, 그건 형이 제게 요구하는 방식이지 않았나요? 신파, 신파- 신파극의 배우가 할 수 있는 대사와 발성은 제한돼 있잖아요. (..) 마지막으로 한가지 이야기해둘 게 있어. (..) 성현이는 다 알고 있어. 형과 내가 그렇고 그런 관계라는 거. 그렇지만 걱정하지 마. 성현이가 개의하는 건 형이 아니고 나야. (271-3p)

가희의 말은 일면 통쾌한 복수처럼 들린다. 그러나 한편으로는, 이 글에서 쓰인 레즈비언이라는 소재 자체가 이 반전을 위한 장치에 불과했다는 생각이 들게 한다. 특히 글의 마지막의 '나'의 독백은 그러한 심증을 더욱 굳게 만들어준다.

다시 희극이다. 모차르트다. 돈 조반니를 부르는 지옥의 소리가 들려온다. 거대한 말이 무대를 뚫고 돈 조반니에게 달려온다. 아내는 한 번도 나를 신뢰하지 않았던 것이다. 오히려 나를 사랑했다면 그건 가희였을 것이다. 내 거울은 나를 속였다. 진정한 거울은 나와 함께 이 트렁크에서 굶어 죽어가고 있다. 아니다. 모든 거울은 거짓이다. 굴절이다. 왜곡이다. 아니 투명하다. 아무것도 반사하지 않는다. 그렇다. 거울은 없다. (275p)

사실, 동성애 자체가 반전의 요소로서 등장하는 텍스트는 꽤 많다. 어떤 사람의 정체성이 다른 사람에게는 충격적인 반전일 수 있다는 점을 차치하고서라도, 그 결말이 대개 소위 뒤통수를 맞은 사람의 독백으로 끝난다는 점은 불유쾌하다. 심지어 그 독백이 자신이 배신을 당했다는 것에 대한 푸념과 그 상황에 대한 멋들어진 -대개는 철학적인 어떤 자아 성찰이 들어있는 듯한- 대사로 끝이 나는 독백이라는 점은 더더욱 그렇다. 이것은 동성애자라는 정체성을 캐릭터의 특징 중 하나로서 고심했다기보다는 구조적인 반전에 초점을 맞췄다는 느낌을 준다. 더불어 어린 시절 남자에게 강간당한 기억이 있어 남자가 싫어졌다는, 가희의 입을 빌려 나오는 서사 역시 레즈비언 캐릭터에 대한 진지한 서사를 쓰려고 했다기보다는 마지막 반전을 위해 준비된 것 같다는 느낌을 준다.

물론 이 소설은 1995년에 쓰인 짧은 단편소설이며, 구조적 완결성을 추구하는 소설이 평가절하되어야 할 이유가 없다는 것을 감안하면 이러한 결말이 작가의 의도라거나, 혹은 시대적 한계라는 이름으로서 평가될 수 있을지도 모르겠다. 하지만 여전히 우리를 둘러싸고 있는 수많은 텍스트에서 (이 소설이 나온 지 20여 년이 지난 지금에도) 성소수자는 구조적 반전과 어떤 희극성을 위해 끼워 맞춰지곤 한다. 동성애뿐 아니라 온갖 성소수자의 정체성을 '예상치 못한 반전'으로 삽입하는 것은 주위에 성소수자가 있을 수도 있다는 것을 상상조차 하지 못하는 사람들의 뒤통수를 치기에는 꽤 혁명적인 발상으로 여겨지고, 어쩌면 한편으로는 짜릿하고 속 시원한 한마디를 던져 줄 수 있을지도 모른다. '형이 절 그렇게 만들었을 따름이죠' 라고 말하는 가희의 말이 어떤 짜릿한 쾌감을 주는 것은 분명 거짓은 아니다. 하지만 한편으로는 불완전하고 찝찝한 뒷맛이 남는 것도 사실이다. 성소수자의 이미지는 언제까지 비슷한 방식으로만 소비될까. 그러니까 결국은, '음, 좋기도 하고 싫기도 하군.' 이라는 것이다.

댓글목록

지혜님의 댓글

지혜 작성일영화 주홍글씨의 원작이군요..! 영화도 같은 비판을 받았던 걸로 기억해요. 언제나 진심가득한 리뷰 감사히 읽고 있어요:)